- ホーム

- アートコラム

齋 正機〈福島鉄道物語〉第2話 国鉄と父と機関士と

2022.03.01

1、父の職業

「正機(まさき)、お前は東北線の踏切であくびしてたな。」と父は制服を着替えながら(見つけたぞ)と少し得意げな声で言った。そして間髪入れずに「本当に、口をあんなに開げて、ボゲっとしてんなよ。」期末テストの終わった高校生だった僕は、その言葉に返事をしたくなかった。無防備な姿を見られた恥ずかしさ、そして馬鹿にしたような説教に腹が立ったからだ。「森合の踏切だ。覚えあっぺ。」そんな僕の気持ちを無視するかのように大きめな声で言った。「運転席からは何でもみえんだぞ。」すっかりステテコ姿になって、台所の奥の方から日本酒を出している。(まだ明るいのに・・お酒ってことは・・夜中の運転だったのか?)そう、父は国鉄の機関士だった。僕の名前に機関車の"機"をつけてしまうぐらいの鉄道愛がある人だ。その根本にあるのは、マニア的愛ではなくて、仕事として機関車を運転することの誇りと鉄道に対する敬意だった。

2、国鉄の機関士として

「ところで、おまえ期末テストどうだった?またダメが!絵ばっかりやってから・・まあ、俺が絵をやってたら、おめえよりうまいと思うぞ。」父は酒に酔うと、赤ら顔でそう言って絡んできた。「俺はなぁ、機関車のナンバーを白ペンキで書いてたんだ。それをいっぱいの人から褒められでだんだぞ。んだがら、絵描いでも俺の方がうまい。」負けず嫌いの父は、そう言って勝手に何度も頷いた。そんな事を言われたことは一度や二度ではない。昭和二十年の終戦間近、父は中学三年生だったが、戦中の人手不足で郡山機関区の手伝いに駆り出されていた。殆ど力仕事だったらしいが、父にはもう一つ、白ペンキで機関車のナンバーを書くことを任されていたらしい。その書いた文字は、D51 488※、通称デゴイチ機関車のヨンパーパーと呼ばれた蒸気機関車である。戦争による金属不足で国に没収されたナンバープレート代わりとして直に白ペンキで書くのだ。「おまえは、本当に番号書くのうめえなぁ」年配の機関士達によく褒められていたらしい。その事は相当嬉しかったに違いない。父は父親を小さい頃に亡くして、大人に褒められた事がほとんどなかった。そして、戦中の鉄道の手伝いは父にとって運命的だった。終戦後、中学を卒業していろいろと働きながら、昭和二十八年、念願の国鉄に就職。長年の機関助手を経て、僕の生まれる頃に正式な機関士になるのである。僕の名前を"正機"としたのも当然な流れなのかもしれない。「俺が高校で勉強してだら・・おめえなんかより・・ずっと勉強もできたな。」このまま近くにいたら、修行僧でもない限り耐えられない。少し自分の不機嫌がわかる態度でその場を立ち去った。※D51 488は東北本線から山陰本線に移り、そこで引退。解体されることなく、鳥取県米子市の和鋼博物館に静態保存されている。

3、数日前の出来事

でも、そんな態度をする自分にも少し嫌気が差していた。理由は数日前の出来事にさかのぼる。その日、テスト前の勉強でいつもより早く自宅に向かって自転車を漕いでいた。奥羽山脈からの冷たい風〈あずまおろし〉が家に帰るのを妨げる。高校からは約50分掛かるが、風が強くて10分もしないうちに手と耳は氷のように冷たい。風は時間が経つほど強くなり、顔を上げられないぐらいになっている。東北本線の踏切が鳴って自転車を止めると、少しだけ風が弱まって遠くを見る事ができた。目の前にはすっかり雪化粧した〈吾妻小富士〉が佇んでいた。(今夜、絶対雪降るべなぁ)汽車が通るのを待ちながら思った。自宅に着くころには、空は鉛のように重たく気温もみるみる下がる。明日からは期末テストだ。しかし、その日の慣れない夜の試験勉強はいっこうに進まず、夕食の後いつのまにか部屋のこたつで寝てしまった。明け方四時頃、寒くて目が覚める。(あ?あ、寝ちまったなぁ。昨日も、一昨日もこんな感じだった。まだまだなのに)と少し落ち込んでいたら、向こうの居間の灯りがついた。そして父と母の話し声が聞こえてきた。(今日は始発の運転なのがなぁ)そんな事を思いながら、父と顔を合わせるのが何だか気恥ずかしくて、部屋の窓から気分転換に外に出てみた。外は思った以上に雪が積もっていた。(こんな日に運転がぁ)雪の日の独特の静けさと妙に清々しい匂いがする。部屋に戻ろうとしたら、父の車が出ていく音がした。振り返ると、テールライトの赤い光が遠ざかっていく。そして車のタイヤの跡だけが外灯で浮き上がってみえた。(寒いなぁ)急いで家の中に入ると、僕の眼鏡は一瞬で真っ白にくもった。眼鏡を拭きながら、どんな天候でも機関士の仕事を全うする誠実さと真面目さに頭が下がった。そして決めても中途半端にしてしまう自分の甘さに身悶えた。

4、あの日の絵

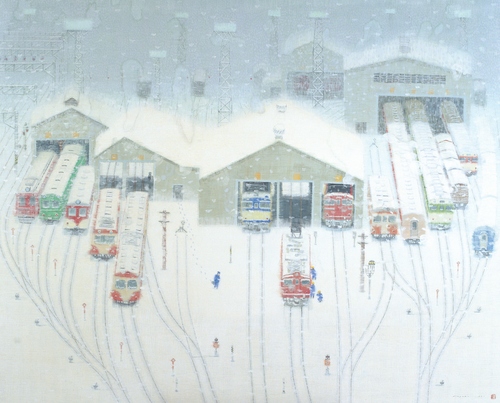

( 今、自分はあの高校時代の父とちょうど同じぐらいだな・・)その後、父は最後まで国鉄機関士であることにこだわり、昭和62年JRに変わる直前に退職した。そして70歳で他界。今年でもう17回忌だ。(酒好きで、 頑固で、生真面目でもあったな・・)あの雪の日、車を見送った後の父の情景を想像してみる。多分、父はいつもよりもずっと早い出勤であったろう。そして福島機関区の人達と雪の情報を念入りに話していたであろう。いつもは冗談話が多い整備の人達とも真剣な話をしたであろう。機関庫の屋根はことのほか真っ白で、機関車も同じく白い世界の一員であったであろう。初雪を踏み締めながら機関車の冷たい運転席に乗り込み、細心の注意で計器一つ一つを確認したであろう。 そして・・事故を起こさず自分の仕事をやり遂げたに違いない。どんな仕事も誠実に全うする姿は美しい。そして哀しい。哀愁が漂うのだ。どんな困難時も平常を保つ人達、平常に戻す人達によって世の中はギリギリで均衡を維持している。傷口をも塞いでくれている。大震災時、(画家なんて何の役にも立たないんじゃないか・・)と思い悩んだことがあっても、立ち直れたのは(こんな時こそ、画業を全うすることが役割なんだ)と父の姿を思い浮かべ、自分に言い聞かせることができたからだ。(あの初雪の日を絵にしなくちゃね)いつの間にかアゴに添えた手をそっと下ろして、福島機関区の資料を集め始めた。

(画像:齋正機「初雪ノ日ニ」2011年 成川美術館蔵)

齋 正機〈福島鉄道物語〉第1話 夕日の飯坂線

2022.01.28

絵を描く感覚は不思議だ。

長い間、描いているけれど・・一向に手慣れない。 (全く、プロとしてどうなんだろう)と思う。これでも高校時代から画家を志し研鑽を積んできた。 大学時代から二十年間は、日本画を描きながら美大受験生を教え、四十歳で日本画に専念した。画業専念してからも十年以上が経っている。

「絵は手慣れたらおしまいだよ!」と画商さんから言われることもあるけれど、さすがに僕の段取りや要領の悪さは始末に負えない。

今日は朝から新作のため、下図を(ああでもない、こうでもない)とスケッチブックに鉛筆の線を遊ばせている。でも頭の中のどこかが、すでに白旗を挙げていて集中力が消え失せていた。

そこで、唯一の趣味であるコーヒーを淹れ始める。

鉄道を描く

豆を挽いていると、スマホが遠慮がちに揺れた。(見覚えのない番号だ)と思い、少しだけ丁寧に出てみる。

「齋先生、 先生は鉄道を描きますよね。銚子電鉄を描いてみませんか?」と老紳士の柔和な声がした。

「銚子電鉄ですか?」 とあまりにも話が唐突だったので、少し驚いてしまった。それから、老紳士は銚子電鉄の魅力を僕に鼻息荒く話した。

「まだ一度も取材をしたことがないので、すぐには・・でも興味はあります。」とやんわりとお断りし、僕は電話を切った。

(スケッチだったら描けるけど、思い入れがないと、日本画にするのは難しいなぁ!モチベーションがなければ良い絵にもならないし)そんなことを考えながら、先程挽いたコーヒー豆に細口のポットでお湯をそそぎ始めた。

( 福島交通 飯坂線ならねぇ・・)

飯坂線は福島駅と飯坂温泉駅を結ぶ約九キロ、全十二駅のローカル線である。 僕はここで生まれ育った。今では住宅や建物が多くなったものの、昭和の頃は沿線に果樹園や広大な田んぼがありローカル線らしさは今よりあった。幼稚園の通園、小学校の遠足、市街への買い物、あらゆる意味で慣れ親しんだ鉄道である。

( それどころか、人生の節目は必ず飯坂線だったな・・)

そう、二十歳で美術系予備校に行くため福島を離れ、東京に出発する時も飯坂線の思い出がある。

福島を離れるその日、右手と左手に一つずつボストンバック持って 岩代清水駅のホームに立っていた。僕は、東京で生活する不安と三浪もすることになった情けなさで一人うな垂れている。

(このまま二度と帰って来れないかもなぁ)

追い詰められた心に、 岩代清水駅のホームの前に広がる馴染深い田んぼと飯坂電車だけがエールを送ってくれた。

いろいろ思い出していたら、せっかく入れたコーヒーを飲み忘れている。

ゆっくりと口に含むと、(あ、あの紅い夕焼け風景、上松川橋を渡る飯坂電車・・)今度は忘れていた奥の方の記憶が急に押し出されてきた。

それは晩秋の小学校五年生の時である。

その頃は自転車で約三十分も掛かる松川グランドで遊ぶことが流行っていた。校庭よりも広く、気持ちよく野球ができたからだ。

ただ問題があった。時計がない、そして楽しすぎて時間を忘れてしまうことだった。

誰も腕時計もなく、空の明るさで時間を推測する。記憶に残るその日は、快晴で、空気が澄み切って遠くまで見渡せた。

永遠に遊んでいられるような明るさを持っている奇妙な日だった。母との約束時間は五時半だったが、野球に夢中になり過ぎて、約束時間をかなり過ぎてしまったのだ。

(また怒られるなぁ!)と僕は途方にくれる。

真っ赤な風景

川沿いのサイクリングロードを母の怒った顔を想い浮かべながら、

少しでも早く帰ろうと自転車のペダルを全力で漕いでいる。

そして上松川橋に来たあたりで、急に電車の警笛音が響いた。その音に驚いて顔を上げると、目前は真っ赤な夕景だった。

「すごい、赤い・・!」思わず声が出た。

松川まで赤く染まり、空の赤色は透き通っている。涙が出るぐらいの無垢な情景だ。ペダルを漕ぐ足を止めて、夕日の世界に走る飯坂電車と家路に急ぐ人々を眺めると

神秘的な気持ちでいっぱいになった。

(こんなすごい世界を絵にできたら・・)と小学五年生の僕は思った。そして(いつか絶対絵にしよう)と心に誓ったのだ。

それから、その情景を心に刻むように眺めた。

その日、帰ってから母に叱られたかどうかは覚えていない・・ただ、あの夕焼けの上松川橋は、もしかしたら絵描きになろうとした出発点になる情景だったような気がしてきた。四十年以上忘れていたのは、この美しさを絵にすることが本能的に時期尚早と思ったためだろう。

(そうか・・あの記憶を日本画にする時が来たんだな・・記憶の引き出しを開けてくれた老紳士に感謝、あの眠っていた赤い色彩まで蘇らせてくれたのだから)と一人うなずいた。

記憶の封印は解けた。 あの飯坂線の夕焼けの色のイメージがこれだけ鮮明なら、下図も夕方には終わるだろう。

カップに半分ほど残っているコーヒーを口に運ぶと、もうかなりぬるい。

苦みはあるものの、味が落ち着いてまろやかになっていた。

(画像:齋正機「紅イ橋」2015年 成川美術館蔵)

齋 正機〈福島鉄道物語〉第24話 昭和の機関士たち

2021.11.29

-thumb-1000x1000-1491-thumb-500x500-1492-thumb-500x500-1493-thumb-500x500-1494-thumb-500x500-1495.jpg)

学校から帰ると、母は掃除機を念入りにかけている。居間の座卓に色の違う隣の部屋の座卓をつなげて大きくしてあった。

「押し入れから座布団出すの手伝って」と母は忙しそうに言う。「今日は誰来んの?」と聞くと、「高野さんどか、お父さんの機関士仲間だよ。飲み会が六時半がら始まるがら、正機はここで夕飯食べなね」と台所のテーブルを丁寧に拭いている。

え?、今日はマジンガーZなのになあ。テレビ駄目があ―。先週からの引き続きの回だからあきらめきれない。また日本酒を競うように夜遅くまで飲むんだべなあ―。

夕方五時を過ぎると、高野さんともう一人が、それぞれ一升瓶のお酒を持ってやってきた。二人ともニコニコである。そして六時前には、残りの三人もお酒と手土産を持って我が家に集まった。全員が揃ったところで、父に言われて僕は五人にあいさつをした。すると誰かが言った。

「正義やんの息子の正機くん、"機"は機関車の"機"だべ。正義やんらしいべ」。僕の名前で盛り上がり始めて、思わず真っ赤になり急いで台所に引き上げた。

機関士の飲み会は日本酒の飲む量が半端じゃない。朝方、玄関先まで酒の匂いが残るほどである。昔、蒸気機関車の石炭運びなどの経験者もいて力自慢も多く、酒の量も豪快なのだ。

定刻通り、午後六時半から乾杯して、飲み会が始まる。最初は飲みながらも真剣な話をしている。どうやら政治の話で父も熱く語っている。そして国鉄の話、汽車の話、趣味の話と話題が次第に柔らかくなり、日本酒もどんどん進んでいるようだ。そして酔うほどに話し声が大きくなっている。

「がはは、正義やんは人の話をあんまり聞かねえがらなあ」と誰かが言った。「んだ、んだ。はっはっは...」。皆が豪快に笑う。

「いや、俺は"ちゃんとしたごと"をしゃべってんだよ」と言いながら、父も笑った。そんな機関士たちが楽しそうに盛り上がるたび、みんながかなり酔っているのがわかる。その声は稲刈りの済んだ田んぼを飛び越え、漆黒の奥羽の山々に吸い込まれていく。

宴もたけなわ、始まって三時間ぐらい。僕はいつも通り眠くなってしまって、皆が盛り上がる声を子守唄に床に入った。

朝になると玄関先までやはり酒の匂いが残っている。一升瓶が三本空になっていた。それでも全員、午後十一時前にはきちんと家に帰ったらしい。

座卓を片付けるのを手伝わされていると、足元に三枚の写真の忘れ物があった。誰が忘れたんだろう、と思いながら写真を見ると、電気機関車の前で五人が制服姿で映っている。何の記念写真かわからないが、仕事をやり終えた充実感が漂っている。やはり、かっこいいなあ―。僕は機関士の仕事を想像してみた。

「ブレーキよし」と機関士の確認の声が響き渡る。そしてすぐにさまざまな計器類も確認。前方に障害物が無いのを見て、信号が青になるのを待っている。

信号が変わると、静かに機関車を動かして貨車たちに連結させた。

これから目的の駅へ到着するまで二時間、集中力を切らせてはいけない。トイレなど、もってのほかだ。機関士はもう一度念のため運行表を一通り確認する。

そして本線の信号は青になった。

「出発進行...」の声とともに、長い貨物列車を出発させた。

父はいつも言っていた。「目的地に無事に着けたなら、その運転は百点、上手も下手も無い」と。

(画像:齋正機「峠ヲ走ル」2009年 成川美術館蔵/2020年11月15日 福島民報掲載)

【今週の1点】山本丘人「地上風韻」

2013.04.19

-thumb-500x293-459-thumb-500x293-460.jpg) 「藤棚が冬の陽を明るく受けて、硝子戸に写った朝の影から意図した。藤の花は五月の薫りを送ってくる。春過ぎて輝く季節、風にゆらぐ紫の花。」(文・山本丘人)

「藤棚が冬の陽を明るく受けて、硝子戸に写った朝の影から意図した。藤の花は五月の薫りを送ってくる。春過ぎて輝く季節、風にゆらぐ紫の花。」(文・山本丘人)

第2回創画展出品作である本作は、丘人後期の、甘美で抒情性あふれる心象風景を描いた代表作品のひとつです。「冬の陽」と丘人の説明にあるように、あたたかな陽ざしの降りそそぐ冬の朝に、初夏の庭の満開の藤棚を想像して描かれた本作は、咲き誇る藤棚の下、白いドレスを纏った黒髪の女性が椅子に座って虚空を見つめています。強く鮮やかに描かれた花の存在に対し、後ろ姿の女性はどこか夢の中の人物のように儚げであり、優雅で不思議な趣をもった丘人の心象風景の世界が展開されているといえます。

*是非実物を見に美術館へいらしてください。

【今週の1点】平松礼二「路-氷雨(ジヴェルニー)」

2013.04.12

-thumb-300x195-453.jpg) 「印象派の画家たち、クロード・モネ、ファン・ゴッホ、などがなぜ幕末日本の大衆娯楽であった浮世絵などに大きな影響を受けたのか、彼等の日本趣味とは一体何だったのかを探りたくて、数年前からフランスのジヴェルニーやノルマンディー地方へ旅するようになった。

「印象派の画家たち、クロード・モネ、ファン・ゴッホ、などがなぜ幕末日本の大衆娯楽であった浮世絵などに大きな影響を受けたのか、彼等の日本趣味とは一体何だったのかを探りたくて、数年前からフランスのジヴェルニーやノルマンディー地方へ旅するようになった。

取材の前線基地をジヴェルニーのモネ美術館に置いた。モネの美術館には彼のアトリエとモネが築いた広大な庭園がある。花の庭と日本風の池が見事に残されている。

冬の池畔にイーゼルを立て日本風の池に浮かぶ落葉を描いた。柳や楓などの落葉樹の落葉に私はあえてここにないもみじの葉を画面に埋めつくしてみた。モネの池のモティーフを六曲の金屏風、そしてもみじの葉とノルマンディーの光。私のねらい通りジャポネスクの帰郷を少しでも表現できたのだろうか。」<文・平松礼二>